Où travaillent les femmes et pourquoi ? De la précarité à la formation professionnelle, de métiers difficiles à de véritables carrières, les conditions de travail des femmes au travail se sont améliorées ces deux derniers siècles, notamment grâce à leurs luttes et à leurs engagements. Pourtant des progrès demeurent encore en matière d’égalité de salaire, de carrière et de stéréotypes de genre pour faciliter l’accès à des métiers supposés d’hommes et inversement.

Cet article fait partie d'une série commandée à l'historienne Sophie Chmura par le Musée de Bretagne autour des femmes et du travail.

Où sont les femmes ?

Avant les révolutions industrielles du 19e siècle, contrairement au travail des femmes issues de la bourgeoisie, celui des femmes du peuple est considéré comme normal. Jusqu’à la fin du 18e siècle, les sources historiques ne permettent pas forcément de les distinguer des hommes au travail. Mais il ne faut pas y voir une forme d’égalité, car les femmes restent largement dominées par la gent masculine et, professionnellement, elles sont assimilées aux enfants.

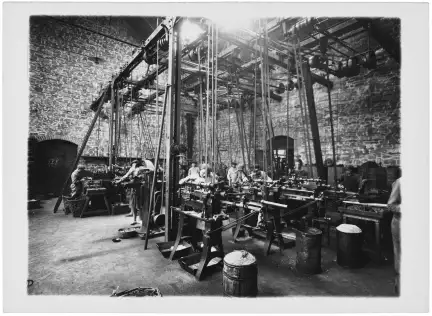

Aux champs ou sur la côte, les espaces et les gestes sont distribués et spatialisés en fonction des sexes. Les tâches confiées aux femmes font appel à leur agilité, mais aussi leur docilité, qualités qui les confinent à des tâches et des métiers peu qualifiés. Le modèle de société patriarcale les cantonne dans les travaux agricoles et domestiques au sein de la famille ou en placement à l’extérieur en tant qu’employée de maison, voire de chargée de corvées. La période de pré-industrialisation se caractérise par du travail effectué à domicile, mais des femmes qui travaillent dans le textile intègrent, dès les années 1760, des manufactures comme les filatures et les ateliers d’impression d’indiennes (étoffes aux motifs exotiques) à Nantes.

Au cours du 19e siècle, le passage à l’usine concerne autant les hommes que les femmes car l’arrivée des machines, dans nombre d’industries, permet d’employer de plus en plus de personnel féminin à des tâches simples et répétitives. Autour de 1850, les femmes forment environ 30% de la population industrielle active en France et, durant la seconde moitié du 19e siècle, leur part ne cesse de s’accroître. En Bretagne, elles œuvrent dans l’industrie du tabac, dans celle du papier et sont nombreuses dans les secteurs du textile et du vêtement. La confection se pratique encore largement à domicile : les ouvrières de l’aiguille incarnent d’ailleurs aux yeux de l’opinion, le type même de l’ouvrière.

De la nature des femmes

Le fait de distinguer des qualités féminines et masculines naturelles – donc supposées innées – s’accentue au 19e siècle pour servir à la répartition genrée des métiers. Alors que les travails d’hommes sont fondés sur la force physique, l’exercice des professions de savoir, de pouvoir et des hautes fonctions publiques, les métiers de femmes relèvent davantage de la dextérité et du domaine des soins ou de l’instruction. Le travail féminin en manufacture et usine est ainsi largement décrié : discours religieux comme discours bourgeois valorisent pour les femmes les tâches ménagères et d’éducation. De ce fait, les ouvrières sont plus critiquées que les paysannes dont les tâches professionnelles se concilient davantage avec les tâches domestiques. Les ouvrières sont décrites comme dévoyées face à un modèle familial idéalisé. À cela s’ajoute l’opinion largement répandue que si une femme mariée travaille, c’est parce que son mari ne peut subvenir à ses besoins : ceci est vécue comme une honte. Dans nombre d’écrits médicaux, les praticiens considèrent que le travail féminin nuit à la grossesse et à l’allaitement des enfants.

Depuis la fin du 19e siècle, la transgression de l’ordre du genre se fait surtout parce que les droits accordés aux femmes sont reconnus. Or si l’égalité professionnelle progresse, l’égalité salariale est loin d’être atteinte. Dans les années 1900, même si le mari peut encore s’opposer légalement au travail de son épouse, la loi de 1907 permet à celle-ci de pouvoir disposer librement de son salaire. Pour autant, le salaire féminin reste perçu comme un appoint, plus ou moins temporaire. Au nom de préoccupations hygiénistes et natalistes, les premières lois de protection sociale concernent avant tout les femmes qui exercent dans des conditions d’exercice pénibles, essentiellement en usine. La loi de 1874 interdit le travail de nuit des jeunes filles de moins de 21 ans. Celle de 1892 étend cette interdiction à toutes les femmes indépendamment de l’âge et de la dangerosité du travail. Le congé maternité est créé en 1909. Mais toutes les femmes ne sont pas concernées par la protection sociale à l’image des épouses d’agriculteurs qui doivent attendre le début du 21e siècle pour ne plus être professionnellement invisibilisée.

Le genre des métiers

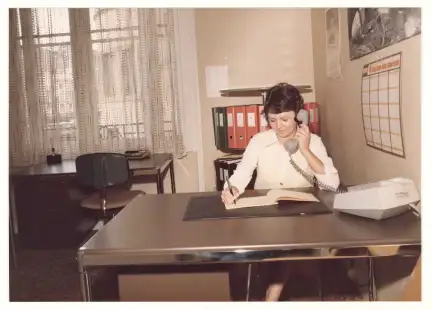

L’essor de la formation et des diplômes professionnels renforce les clivages au début du 20e siècle. La définition des diplômes consolide en effet la répartition sexuelle des métiers. Si les experts comptables ou les chefs de bureau sont des hommes, les femmes occupent des postes subordonnés liés au secrétariat. Un nombre croissant de postes de sténodactylographes sont créés dans les années 1920 et 1930. Les cours d’économie domestique où s’apprennent cuisine, repassage, entretien du logement ou travaux à l’aiguille concernent de futures mères de famille et ménagères, mais structurent également des filières de formation professionnelle féminine dans des emplois du secondaire (industrie textile) et du tertiaire (soins).

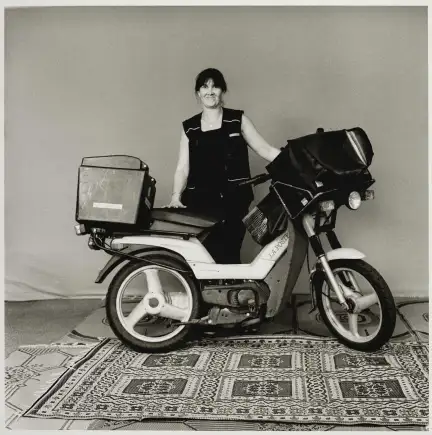

Les femmes qui exercent des métiers considérés comme des métiers d’hommes suscitent, jusqu’à la fin de la Belle Époque (1890-1914), un discours moralisateur où la question de la féminité prédomine. Même si elles commencent à être présentes dans tous les secteurs économiques, elles n’accèdent pas encore aux métiers qualifiés, aux professions libérales et aux postes à responsabilité. Elles exercent les métiers de caissières de banque, vendeuses, télégraphistes, opératrices, institutrices ou infirmières. Les ouvrières sont des jeunes femmes qui résident pour la plupart chez leurs parents, des mères célibataires ou des veuves. Si les conditions le permettent, les femmes qui se marient arrêtent leur activité professionnelle, surtout à l’arrivée du premier enfant. Mais cette situation évolue au cours du 20e siècle, avec, selon les circonstances (guerres, limitation du travail des enfants…), un retour des femmes mères de famille à l’usine. Pendant la Première guerre mondiale, l’éloignement des hommes au front explique la féminisation de certains métiers notamment dans l’industrie de l’armement et dans l’exercice de services postaux. Il permet également la présence d’enseignantes devant des classes de garçons.

Jusque dans les années 1960, pour le prolétariat féminin l’emploi est fluctuant, sans qualification et les rémunérations sont inférieures de moitié environ à celles des hommes. Les employeurs profitent volontiers de cette main-d’œuvre qui coûte moins cher. Les professions les plus qualifiées et les fonctions d’encadrement essentiellement masculines s’ouvrent peu à peu aux femmes seulement à partir de la seconde moitié du 20e siècle.

Parlons égalité

Dans les années 1950, du fait d’un effondrement général de l’activité agricole et d’un mouvement de désertification des campagnes, elles sont de moins en moins nombreuses dans le secteur primaire (secteur économique qui regroupe l’ensemble des activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles). Le travail en ville devient synonyme de liberté et d’émancipation, à l’opposé des travaux à la campagne qui sont peu rémunérateurs et peu gratifiants. C’est à l’aube des années 1960 que l’activité féminine salariée explose. Les femmes concernées sont plutôt jeunes, elles ont parfois connu leurs mères au travail et ont obtenu au moins un brevet ou un Brevet d’Études Professionnelles. Les conditions de travail ne cessent d’évoluer et les femmes sont embauchées aussi bien dans le secteur industriel que dans des emplois administratifs privés, publics et tertiaires. Dans le textile, l’électronique et l’agro-alimentaire, secteurs au sein desquels le travail à la chaîne et la robotisation sont fréquents, elles sont largement recrutées. Elles entrent également dans les secteurs masculins de l’automobile, de la mécanique, de la chimie et du caoutchouc. Les années 1960 représentent en Bretagne une période de présence accrue des femmes dans le secteur industriel. L’un des inconvénients majeurs de ces emplois est qu’ils n’offrent que rarement une possibilité de progression sociale, l’ouvrière devenant au mieux contremaître. Les femmes obtiennent un véritable statut professionnel dans les professions d’infirmière, d’institutrice et de secrétaire. Globalement, les métiers où elles sont recrutées utilisent encore les qualités et les tâches que les femmes déployaient déjà au foyer : accueil, entretien, travaux administratifs, préparation des repas, soins et éducation des enfants…

La constitution de 1946 garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines, mais le premier choc pétrolier de 1973 engendre de nombreuses inégalités et fait reculer certains acquis en matière de droit du travail et de droit social. Dans les années 1980, les femmes travaillent davantage par choix, mais préfèrent les secteurs du tertiaire et de l’administration. Le choix de privilégier son travail au détriment d’une vie de famille, et encore plus d’une vie de mère, est encore rare. Celles qui le font s’engagent dans une voie encore semée d’incompréhensions.

De nos jours, une forme de précarité existe surtout pour les femmes qui signent des vacations, des contrats à durée déterminée et des contrats à temps partiel. Elles sont plus nombreuses que les hommes à être privées d’emploi et à se retrouver au chômage, et elles restent plus longtemps sans emploi. Le secteur de l’industrie est touché de plein fouet avec des licenciements économiques massifs, des délocalisations et autres fermetures de sites de production. Paradoxalement les adhésions syndicales féminines n’ont pas explosé.

En 2000, la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne consacre le principe de l’égalité homme-femme dans tous les domaines, mais cette égalité ne se concrétise ni dans les salaires – qui restent inégalitaires puisqu’à compétences égales, les femmes sont souvent moins payées -, ni d’avantage dans les représentations qui sont associées aux métiers comme l’illustre le genre des noms des métiers. Si l’Académie française fait entrer des néologismes féminins dans la langue en 1932 – comme factrice et aviatrice par exemple -, elle rejette la systématicité et des formes de nom comme professeure, recteure ou sapeuse pompier en 2014.

Au 19e siècle, les femmes n’ont pas encore accès à toutes les professions offertes par le déploiement de l’industrie puisqu’elles occupent surtout, comme aux siècles passés, des métiers agricoles et domestiques. Mais l’industrialisation, l’urbanisation, l’apparition de nouvelles activités de productions et de services développent le travail salarié féminin. Dans le même temps, les femmes qui cherchent à s’émanciper arrivent de plus en plus nombreuses sur le marché du travail. Ce développement du salariat féminin ne se fait pas sans heurts car le modèle de la femme au foyer s’impose, jusque dans les années 1980, comme le modèle idéal. Le rôle matrimonial de la femme se voit valorisé tandis que son rôle productif est au contraire dévalué. Si les lieux de travail sont déjà mixtes au 19e siècle, ce n’est pas le cas des métiers. Des questions se posent jusqu’au milieu du 20e siècle pour déterminer quels travaux sont le plus convenables pour les femmes. Le débat qui en résulte fait émerger des tensions entre foyer et travail, entre féminité et productivité. Aujourd’hui, le travail féminin n’est plus remis en cause. Cependant, il fait face à de nombreux problèmes liés à l’inégalité persistante entre hommes et femmes, ainsi qu’à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.